Transformer un sous-sol perçu comme un espace hostile en une extension saine de votre maison repose sur une stratégie systémique, et non sur des retouches cosmétiques.

- La gestion de l’humidité doit être traitée en amont, à l’extérieur des fondations, avant toute finition intérieure.

- La luminosité s’obtient par une combinaison de maximisation de la lumière naturelle et d’un éclairage artificiel intelligent qui imite le jour.

Recommandation : Abordez votre projet non pas comme une simple rénovation, mais comme la création d’un écosystème de confort durable en choisissant des matériaux conçus spécifiquement pour l’environnement du sous-sol.

Pour de nombreux propriétaires québécois, le sous-sol reste un territoire inexploré, une vaste étendue reléguée au stockage de souvenirs et d’objets saisonniers. La raison est simple : il est perçu comme un lieu fondamentalement imparfait, une annexe froide, sombre et humide de la maison. Cette perception tenace pousse à des solutions de surface : on se dit qu’une couche de peinture claire ou un déshumidificateur bruyant suffiront à régler le problème. Pourtant, ces approches ne font que masquer les symptômes d’un mal plus profond.

La véritable transformation d’un sous-sol ne relève pas de la décoration, mais d’une stratégie globale qui s’attaque aux causes profondes de son inconfort. Il faut cesser de le voir comme une cave à améliorer, et commencer à le concevoir comme une fondation vivante à assainir. L’enjeu n’est pas de camoufler ses faiblesses, mais de construire un environnement résilient qui repousse l’humidité, capture la lumière et transforme chaque contrainte structurelle en atout. C’est en adoptant cette perspective, celle de la création d’un véritable « écosystème de confort », que votre sous-sol cessera d’être un passif pour devenir l’un des plus grands actifs de votre maison.

Cet article vous guidera à travers les étapes cruciales de cette métamorphose. Nous aborderons les batailles essentielles à mener contre l’humidité et l’obscurité, le choix judicieux des matériaux, et les règles incontournables pour garantir un aménagement non seulement esthétique, mais surtout sain, sécuritaire et durable.

Pour ceux qui souhaitent un aperçu des bénéfices d’une telle transformation, notamment en matière de valorisation immobilière, la vidéo suivante résume les points essentiels.

Pour naviguer efficacement à travers les différentes facettes de ce projet d’envergure, nous avons structuré ce guide en plusieurs sections clés. Chaque étape représente un pilier fondamental pour la réussite de votre aménagement.

Sommaire : Le guide pour aménager un sous-sol sain, lumineux et fonctionnel au Québec

- La guerre contre l’humidité au sous-sol : votre première bataille, à gagner à tout prix

- Faire entrer la lumière au sous-sol : les techniques qui changent tout

- Poutres, poteaux, tuyaux : comment transformer les contraintes de votre sous-sol en éléments de design

- Quel est le meilleur plancher pour un sous-sol ? Le comparatif sans concession

- Une chambre au sous-sol : les règles à respecter pour qu’elle soit légale et sécuritaire

- Le guide ultime des planchers qui n’ont pas peur de l’eau.

- Puits de lumière ou conduit de lumière : quelle solution choisir pour éclairer un couloir sombre ?

- Guerre à l’humidité : l’arsenal des matériaux qui protègeront votre maison pour de bon.

La guerre contre l’humidité au sous-sol : votre première bataille, à gagner à tout prix

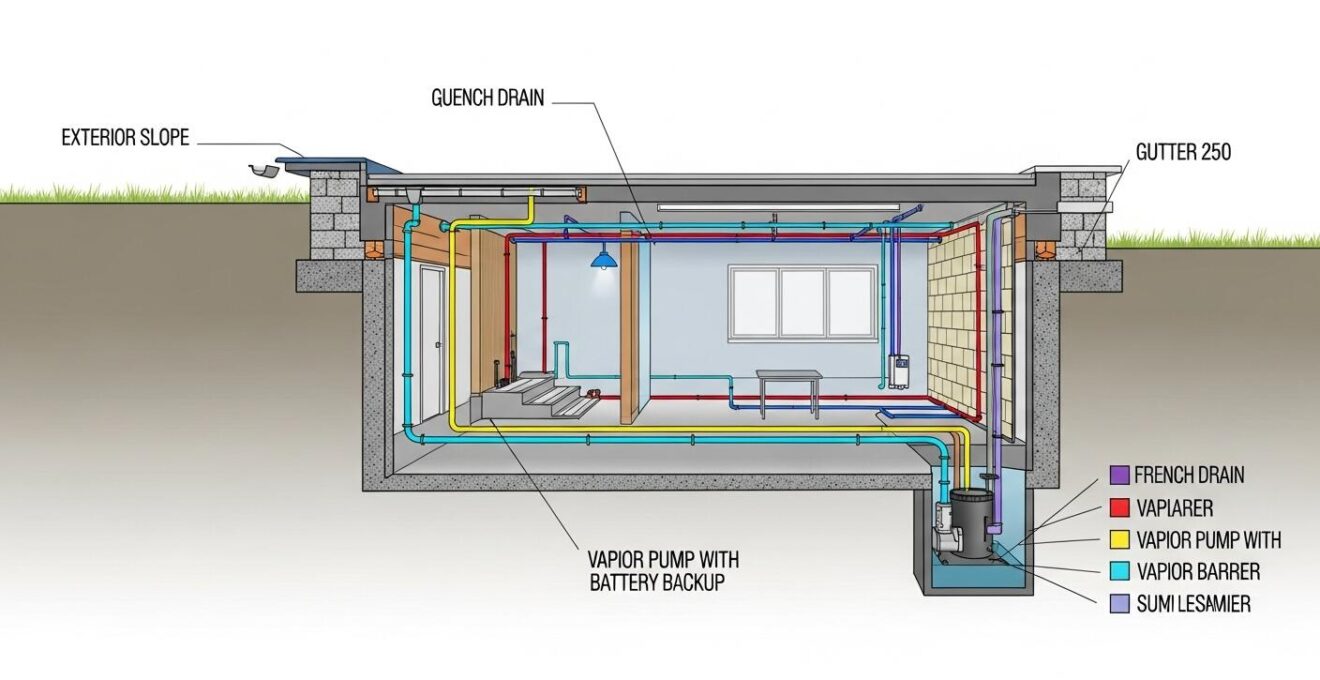

Avant même de penser à la couleur des murs ou au type de plancher, la gestion de l’humidité est le fondement de toute rénovation de sous-sol réussie. C’est une problématique omniprésente, touchant, selon un guide complet de rénovation de sous-sol publié en 2024, près de 60% des foyers québécois. Ignorer ce problème, c’est construire sur des sables mouvants : moisissures, dégradation des matériaux, mauvaise qualité de l’air et problèmes de santé en seront les conséquences inévitables. La clé est une approche proactive, qui consiste à gérer l’eau en amont, avant même qu’elle n’atteigne vos fondations. Cela commence à l’extérieur, avec une pente de terrain adéquate et des gouttières fonctionnelles qui éloignent l’eau de la maison.

Une fois l’extérieur maîtrisé, l’intérieur requiert un système de défense complet. L’installation d’un drain français performant et d’une pompe à puisard (communément appelée « sump pump »), idéalement dotée d’une batterie de secours, constitue la première ligne de défense. Ensuite, la pose d’une membrane pare-vapeur de qualité sur les murs de fondation et sous la dalle de béton est essentielle pour bloquer la vapeur d’eau qui migre naturellement du sol. Comme le souligne Jean-Pierre Dupont, expert en rénovation résidentielle, dans une publication d’Ecohabitation en 2024 :

La clé dans la prévention de l’humidité au sous-sol consiste en une gestion rigoureuse de l’eau à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, en incluant des solutions redondantes comme les pompes avec batterie de secours.

– Jean-Pierre Dupont, Ecohabitation, 2024

Cette approche systémique garantit que votre sous-sol devient une fondation saine, prête à être aménagée. Il est crucial d’auditer la situation actuelle avant d’entreprendre les travaux pour identifier précisément les points faibles de votre installation.

Votre plan d’action pour un sous-sol au sec :

- Points de contact : Inspectez le périmètre de vos fondations, les joints de la dalle et les fenêtres pour identifier toute fissure ou infiltration visible.

- Collecte : Inventoriez les systèmes existants. Avez-vous un drain français ? Est-il fonctionnel ? Votre pompe à puisard a-t-elle une batterie de secours ?

- Cohérence : Assurez-vous que la pente de votre terrain éloigne l’eau de la maison et que vos gouttières ne se déversent pas près des fondations.

- Mémorabilité/émotion : Mesurez le taux d’humidité avec un hygromètre. Un taux constant supérieur à 50% est un signal d’alarme clair.

- Plan d’intégration : Établissez les priorités : réparation des fissures, installation ou mise à niveau du drain et de la pompe, puis pose des membranes pare-vapeur.

Faire entrer la lumière au sous-sol : les techniques qui changent tout

Le deuxième ennemi naturel du sous-sol, après l’humidité, est l’obscurité. Un éclairage insuffisant peut rendre n’importe quel espace peu invitant et donner une impression de confinement. L’objectif est de créer une « lumière systémique », une approche qui combine intelligemment l’amplification de la lumière naturelle et des solutions d’éclairage artificiel pensées pour le bien-être. La première étape est de maximiser la lumière du jour. L’agrandissement des fenêtres existantes ou la création de nouvelles ouvertures, notamment par l’installation de margelles surdimensionnées, peut radicalement changer la perception de l’espace.

À l’intérieur, le choix des finitions est déterminant. Des peintures claires avec un fini satiné ou semi-lustré, des planchers pâles et l’utilisation stratégique de miroirs peuvent doubler la sensation de luminosité en réfléchissant la lumière disponible. L’éclairage artificiel ne doit pas se limiter à quelques encastrés au plafond. Il faut superposer les sources lumineuses : un éclairage général (encastrés, plafonniers), un éclairage d’appoint (lampes sur pied, appliques murales) et un éclairage d’accentuation pour mettre en valeur des éléments architecturaux ou décoratifs. Une innovation particulièrement intéressante est l’éclairage circadien, qui ajuste la température de couleur des LED au fil de la journée pour imiter la lumière naturelle, favorisant ainsi le bien-être. Des études montrent une amélioration de 30% du bien-être déclaré grâce à l’éclairage circadien intelligent dans les milieux intérieurs.

Pour les projets plus ambitieux visant à maximiser la lumière naturelle, deux options principales s’offrent à vous : la margelle surdimensionnée et la courette anglaise. Le tableau suivant en compare les caractéristiques principales.

| Critère | Margelle surdimensionnée | Courette anglaise |

|---|---|---|

| Impact structurel | Modéré, nécessite renforts | Important, modification majeure |

| Isolation | Maintien moyen, nécessite traitement | Meilleure isolation possible |

| Défis liés à la neige | Accumulation à gérer | Moins de neige accumulée |

Poutres, poteaux, tuyaux : comment transformer les contraintes de votre sous-sol en éléments de design

Un sous-sol non fini expose inévitablement l’ossature et les systèmes de la maison : colonnes de soutien, poutres maîtresses, retombées de plafond pour les conduits de ventilation et tuyauterie diverse. Plutôt que de les voir comme des obstacles à cacher à tout prix, l’approche de la « contrainte créative » les transforme en points d’ancrage pour votre design. Ces éléments peuvent devenir les héros discrets de votre aménagement, structurant l’espace sans le cloisonner. Un poteau de soutien peut, par exemple, être intégré dans une bibliothèque sur mesure, devenir le pivot d’un îlot de bar ou simplement être mis en valeur avec une finition distinctive (bois, peinture contrastante) pour devenir un repère visuel fort.

Les retombées de plafond, souvent nécessaires pour dissimuler les conduits, peuvent être utilisées pour délimiter visuellement des zones. Une retombée peut marquer la transition entre un coin salon et un espace bureau, ou permettre d’intégrer un éclairage d’accentuation comme des rubans LED. La clé est de les assumer et de les intégrer dans un plan cohérent. Comme le mentionne la designer d’intérieur Marie Lachance :

Un poteau de soutien peut devenir un élément central de design, ajoutant du caractère tout en étant fonctionnel, surtout lorsqu’il est intégré à une bibliothèque ou un bar sur mesure.

– Marie Lachance, Journal de la rénovation 2024

Un aspect souvent négligé est le bruit généré par les tuyaux d’évacuation ou les conduits de ventilation. Pour garantir le confort acoustique, un traitement s’impose. Il est possible d’isoler phoniquement ces éléments avant de les coffrer. L’utilisation de matériaux insonorisants comme la laine de roche ou des mousses acoustiques spécifiques, ainsi que l’installation de panneaux de gypse acoustique pour les coffrages, réduira significativement les nuisances sonores, rendant l’espace de vie bien plus paisible. Cette attention aux détails transforme un simple aménagement en une finition de qualité supérieure.

Étude de Cas : Transformation d’un sous-sol avec contraintes structurelles

Un projet de rénovation a brillamment illustré ce principe. Le sous-sol présentait plusieurs poteaux de soutien en plein centre de l’aire ouverte. Plutôt que de construire des murs, les designers ont utilisé les poteaux comme des séparateurs visuels. Un poteau a été intégré à une unité de rangement basse qui délimite le coin télé, tandis qu’un autre a été peint d’une couleur vive pour marquer l’entrée de l’espace de jeu pour enfants, créant ainsi des zones distinctes sans sacrifier la sensation d’ouverture.

Quel est le meilleur plancher pour un sous-sol ? Le comparatif sans concession

Le plancher est l’une des surfaces les plus vulnérables dans un sous-sol. En contact direct avec la dalle de béton, il est exposé à l’humidité résiduelle et aux variations de température. Le choix du revêtement ne doit donc pas être purement esthétique ; il doit répondre à des critères stricts de résistance à l’eau, de durabilité et de qualité de l’air intérieur. Les matériaux organiques comme le bois franc massif ou les tapis mur-à-mur sont généralement à proscrire, car ils sont très sensibles à l’humidité et favorisent le développement de moisissures. Il est primordial de se tourner vers des solutions conçues pour cet environnement spécifique.

Parmi les options les plus performantes, on retrouve le béton poli, les tuiles de céramique ou de porcelaine, et les planches de vinyle de luxe (LVP), notamment celles avec un noyau rigide (SPC – Stone Plastic Composite). Ces matériaux sont inertes, imperméables et faciles d’entretien. Le béton poli offre un look industriel moderne et peut être combiné à un système de chauffage radiant pour un confort inégalé. La céramique est une option durable et polyvalente, tandis que le vinyle SPC offre une excellente imitation du bois avec une installation flottante plus simple. Une attention particulière doit être portée à la préparation de la surface. Selon l’expert en revêtement de sol Philippe Gagnon, « Le sous-plancher ventilé est souvent la clé oubliée pour assurer longévité et confort thermique, car il évite les ponts froids et limite la condensation sous le revêtement ».

Ce type de sous-plancher, composé de panneaux rigides à cavités, crée une lame d’air qui isole le revêtement de finition de la froideur et de l’humidité potentielle de la dalle. Pour y voir plus clair, voici un comparatif des options les plus courantes.

Ce tableau comparatif, inspiré des analyses d’Ecohabitation, met en lumière les caractéristiques clés des revêtements de sol adaptés au sous-sol.

| Type de plancher | Résistance à l’eau | Émissions de COV | Potentiel de moisissures |

|---|---|---|---|

| Béton poli | Excellente | Très faible | Faible |

| Vinyle SPC | Bonne | Moyenne | Faible |

| Plancher flottant | Médiocre | Variable | Élevé en cas d’humidité |

Une chambre au sous-sol : les règles à respecter pour qu’elle soit légale et sécuritaire

Aménager une chambre à coucher au sous-sol est une excellente façon d’ajouter de la valeur et de la fonctionnalité à votre maison. Cependant, cette transformation est encadrée par des normes strictes du Code de construction du Québec, conçues pour garantir la sécurité des occupants, principalement en cas d’incendie. La règle la plus fondamentale concerne la sortie de secours, ou « moyen d’évacuation ». Chaque chambre doit disposer d’une fenêtre ou d’une porte donnant directement sur l’extérieur. Si vous optez pour une fenêtre, ses dimensions sont réglementées. Elle doit offrir une ouverture libre d’au moins 0,35 m² (3,77 pi²), sans qu’aucune de ses dimensions (hauteur ou largeur) ne soit inférieure à 38 cm (15 po). Cette exigence garantit qu’une personne peut évacuer et qu’un pompier peut entrer.

La sécurité ne s’arrête pas à la fenêtre. La qualité de l’air est un enjeu majeur. Une ventilation mécanique, assurée par un échangeur d’air, est obligatoire pour renouveler l’air et évacuer l’humidité et les polluants intérieurs. De plus, des détecteurs de fumée doivent être installés dans la chambre, dans le couloir adjacent et doivent être interconnectés, de sorte que si l’un se déclenche, tous sonnent. Il est également crucial de tester la présence de radon, un gaz radioactif inodore qui peut s’infiltrer par les fondations et qui est une cause reconnue de cancer du poumon. Si les niveaux sont élevés, l’installation d’un système d’atténuation est requise. En respectant ces règles, vous créez non seulement un espace légal, mais surtout un lieu de vie sain et sécuritaire pour votre famille ou vos invités.

Au-delà des aspects techniques, le design joue un rôle clé pour rendre la chambre agréable. Comme le suggère la designer Claire Morin, « Pour éviter l’effet caverne, il est essentiel d’intégrer des solutions d’éclairage qui offrent une illusion de hauteur et d’espace, combinées à un design minimaliste ». Pensez à un éclairage en couches, à des couleurs claires et à un mobilier peu encombrant pour maximiser la sensation d’espace. Le respect des normes est non négociable ; selon les normes de sécurité 2024 au Québec, une fenêtre minimale de 0,35 m² est requise pour l’égresse.

Le guide ultime des planchers qui n’ont pas peur de l’eau.

Lorsqu’on parle de plancher de sous-sol, la résistance à l’eau n’est pas une option, c’est une nécessité. Les risques de dégâts d’eau, qu’ils proviennent d’une infiltration, d’un refoulement d’égout ou d’une fuite de plomberie, sont plus élevés à cet étage. Un revêtement de sol résilient peut faire la différence entre un nettoyage mineur et une rénovation coûteuse. Les matériaux entièrement synthétiques ou minéraux sont vos meilleurs alliés. La tuile de porcelaine, par exemple, est pratiquement imperméable et offre une durabilité à toute épreuve, en plus d’une infinie variété de styles. Les planches de vinyle SPC (composite de pierre et de plastique) sont également 100% étanches et peuvent être installées directement sur le béton, à condition que celui-ci soit bien nivelé.

Une solution haut de gamme gagne en popularité pour son confort et sa résilience : le béton poli avec système de chauffage radiant intégré. Selon Filippo Tomasino, PDG de Planchers Payless, c’est « une solution haut de gamme pour un sous-sol étanche, sain et facile d’entretien ». Cette option élimine tout risque de moisissure lié au revêtement de sol tout en offrant une chaleur douce et homogène. Pour les budgets plus serrés ou les zones à très haut risque d’inondation, une approche pragmatique peut être envisagée. Une étude de cas sur des rénovations à Laval a mis en lumière l’utilisation de planchers flottants économiques « sacrifiables ». L’idée est d’installer un produit peu coûteux et facile à remplacer, minimisant ainsi les pertes financières en cas de sinistre majeur.

Enfin, le choix de votre plancher peut même avoir un impact sur vos assurances. L’expert en assurance habitation Michel Leblanc note que « certains assureurs considèrent favorablement les revêtements de sols certifiés résistants à l’eau, ce qui peut influencer positivement les primes d’assurance habitation ». Il est donc judicieux de documenter la nature des matériaux installés et d’en informer votre assureur. Le bon plancher n’est pas seulement un choix esthétique, c’est un investissement dans la tranquillité d’esprit.

Puits de lumière ou conduit de lumière : quelle solution choisir pour éclairer un couloir sombre ?

Lorsqu’il est impossible d’agrandir ou d’ajouter des fenêtres, mais que l’on souhaite tout de même bénéficier de la lumière naturelle, deux technologies se distinguent : le puits de lumière traditionnel (skylight) et le conduit de lumière, aussi appelé puits de lumière tubulaire. Bien que souvent installés aux étages supérieurs, ils peuvent être adaptés pour éclairer des zones sombres du sous-sol, comme un couloir ou une salle de bain sans fenêtre. Le conduit de lumière est souvent la solution la plus flexible. Il se compose d’un dôme sur le toit qui capte la lumière, d’un tube hautement réfléchissant qui la canalise à travers les étages, et d’un diffuseur au plafond de la pièce cible. Son principal avantage est sa capacité à acheminer la lumière sur de longues distances et à contourner les obstacles, avec un impact structurel minimal.

Un projet à Québec a démontré la faisabilité d’intégrer un conduit de lumière du rez-de-chaussée au sous-sol. Si l’apport en luminosité a été significatif, le projet a nécessité des renforcements structurels pour traverser les planchers, ce qui souligne l’importance d’une planification rigoureuse. Le puits de lumière traditionnel, quant à lui, est une fenêtre de toit qui nécessite une ouverture directe vers le ciel. Pour un sous-sol, cela implique la création d’un « puits » maçonné à travers les étages, un projet beaucoup plus complexe et coûteux. Cette solution est rarement choisie pour un sous-sol, sauf dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation majeure.

Face à la complexité de ces installations, une alternative moderne gagne du terrain : les grands panneaux LED simulant la lumière du jour. Bien qu’il s’agisse de lumière artificielle, les technologies actuelles offrent un rendu très naturel (IRC élevé) et permettent de varier l’intensité et la température de couleur. Ils sont beaucoup plus économiques, infiniment plus simples à installer et offrent un contrôle total sur l’éclairage, indépendamment de la météo. Le choix entre un conduit de lumière et des panneaux LED dépendra donc de l’équilibre souhaité entre l’authenticité de la lumière naturelle, le budget et les contraintes structurelles de la maison.

À retenir

- La gestion de l’humidité est la priorité absolue et doit être traitée de l’extérieur vers l’intérieur pour une efficacité durable.

- Une stratégie d’éclairage réussie combine la maximisation de la lumière naturelle (fenêtres, margelles) et un éclairage artificiel intelligent en couches.

- Les contraintes structurelles comme les poteaux et les poutres doivent être intégrées au design plutôt que cachées, devenant des éléments de caractère.

Guerre à l’humidité : l’arsenal des matériaux qui protègeront votre maison pour de bon.

Le choix des matériaux de construction et de finition est l’acte final qui scellera la résilience de votre sous-sol. Après avoir géré l’eau et la lumière, il faut bâtir avec des composants qui ne craignent pas l’environnement particulier de cet étage. Pour l’ossature des murs, le bois standard est économique mais vulnérable. Le bois traité offre une meilleure résistance à la pourriture, mais l’option la plus durable est sans conteste l’ossature en acier galvanisé. L’acier est insensible à l’humidité, ne se déforme pas et n’offre aucun nutriment à la moisissure, ce qui en fait un choix de premier ordre pour une fondation saine.

Pour l’isolation, le polyuréthane giclé est souvent recommandé pour les murs de fondation. Il agit à la fois comme un isolant thermique très performant et comme un pare-air/pare-vapeur continu, scellant la fondation contre les infiltrations d’air et la migration de vapeur d’eau. Comme le précise Dr. Sophie Tremblay, spécialiste en bâtiment sain, « Les systèmes muraux étanches (polyuréthane giclée) sont recommandés lorsque l’on vise une barrière complète contre l’humidité, mais nécessitent un contrôle strict de la ventilation pour éviter la condensation intérieure ». Cela réitère l’importance de l’échangeur d’air dans l’écosystème du sous-sol.

Enfin, pour les finitions, privilégiez des matériaux qui repoussent l’humidité. Utilisez des panneaux de gypse résistants à la moisissure (reconnaissables à leur papier vert ou violet), des peintures contenant des agents fongicides, et des plinthes en matériaux composites (PVC, MDF hydrofuge) ou en caoutchouc plutôt qu’en bois. Chaque matériau, de la structure invisible aux finitions visibles, doit être choisi avec l’humidité comme critère principal. C’est cet arsenal de matériaux cohérents qui garantira que votre investissement est non seulement beau, mais surtout durable.

Ce tableau présente un comparatif des options pour l’ossature de vos murs, un choix déterminant pour la longévité.

| Matériau | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|

| Acier | Durabilité, résistance à l’humidité | Conduit froid, coût élevé |

| Bois traité | Résistance à la moisissure améliorée | Coût, traitement chimique nécessaire |

| Bois standard | Coût, facilité d’installation | Sensible à l’humidité |

En définitive, la transformation de votre sous-sol est bien plus qu’un simple projet de rénovation. C’est une réappropriation d’un espace vital de votre maison. En abordant ce projet avec une vision stratégique axée sur la création d’un écosystème sain, sec et lumineux, vous ne faites pas qu’ajouter une pièce : vous augmentez la valeur de votre propriété, améliorez votre qualité de vie et investissez dans la pérennité de votre bâtiment. L’étape suivante consiste à planifier concrètement votre projet en fonction de ces principes.